女性社労士がブログで解説!社会保険労務士法人レアホア|港区|品川駅1分

令和6年度労働保険料の申告・納付は6月3日(月)から7月10日(水)までです。

労働保険料の申告が始まります!!

厚生労働省より緑の封筒が届いていませんか?

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は年に一度、

6月3日(月)から7月10日(水)までに申告・納付を行います。

期限までに申告・納付がされない場合、国の職権で労働保険料の額を決定されてしまいます。

また、助成金を受給するためには、原則、労働保険料を滞納していないことが条件となっていますので、期限までに正しく申告・納付しましょう。

金額を入力すると自動計算となるので、こちらの「年度更新申告書計算支援ツール」をご活用ください。

『どのように計算したらよいかわからない…』、『計算する時間がとれない…』とお悩みの事業所様

手続き代行おまかせください!

書類の受け渡しは郵送またはメールにて可能な為、遠方の事業所様でもご対応可能です。

計算から申告まで弊社で行いますので、事業所様は労働保険料の振込対応だけでOK!

お気軽にご相談ください。

【よくある質問】

Q1.いつからいつまでの給与を集計するのですか?

A1.令和5年4月分の給与から令和6年3月分の給与を集計します。支払月ではなく、令和5年分の給与を集計してください。

Q2.従業員がいなくなりました。申告しなくてもいいですよね。

A2.労働保険料は先払いです。令和5年度の労働保険料は概算で支払っています。令和6年度にすでに従業員が一人もいなかった場合、申告することで労働保険料が還付されます。

Q3.領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。

A3.納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済 通知書での納付はできませんのでご注意ください。

内容についてのお問い合わせは

当ホームページのお問い合わせページ(24時間受付)

または

電話 03-6450-3329(平日9:00~17:00)

2024年 ゴールデンウイーク休業のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。

さて、誠に勝手ながら弊所では下記の期間を休業とさせていただきます。

期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

敬具

【GW休業期間】 2024年4月27日(土)~2024年4月29日(月)

2024年5月3日(金)~2024年5月6日(月)

※2024年4月30日(火)~2024年5月2日(木)は通常通り営業いたします。

※顧問先様の緊急のご用件に関しては、メールまたはmykomon電子会議室へのご連絡をお願いいたします。

定額減税についてご存知ですか?

令和6年度税制改正において、令和6年6月より定額による所得税の特別控除が実施されることとなりました。

定額減税の対象者や何をするのかについて説明いたします。

定額減税とは?

急激な物価高により厳しい家計負担を強いられている国民に、減税によって家計負担を軽減させるためのものです。

令和6年分の所得税3万円と個人住民税1万円あわせて1人あたり4万円が定額減税されることになります。

しかし、単純に税金から4万円が引かれるわけではありません。

減税の方法について確認してみましょう。

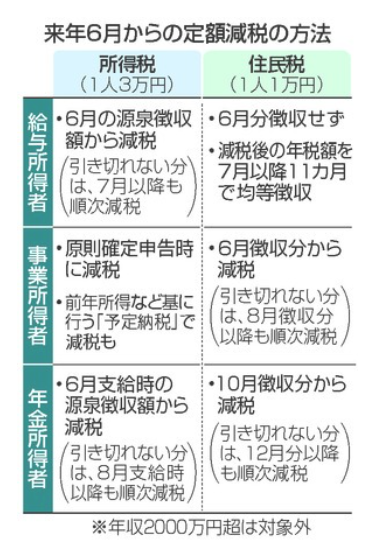

定額減税期間と方法

対象の期間は、令和6年1月からの1年間で、住民税は令和5年分の所得が対象となります。

所得税は、6月から減税し引ききれない場合にはその差額を7月以降に繰り越して減税することができます。

1年を通して引ききれなかった場合には調整給付という形で自治体から給付されます。

住民税は所得税とは異なり、6月分は徴収せずに7月以降の11か月分を均等して徴収するものです。

市区町村から届く住民税決定通知書記載の通りに給与から控除していただければ問題ありません。

※引用 時事ドットコムニュース

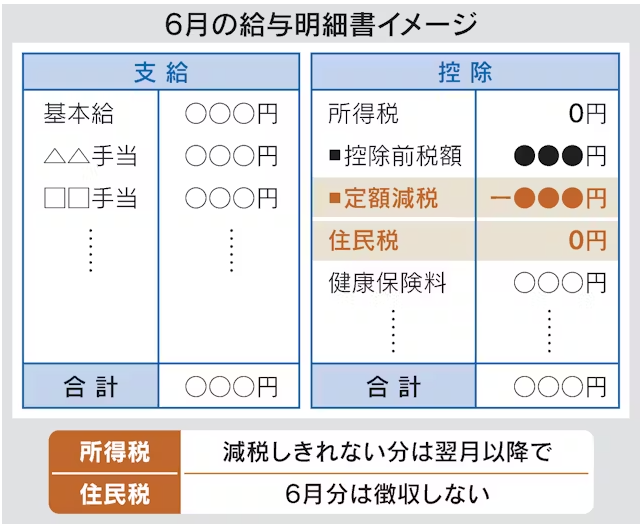

給与明細記載義務について

定額減税額は、給与明細に記載することが義務化されました。

給与明細に、定額減税される前の税額と定額減税後の税額を、下記例のように記載するとわかりやすくてよいかと思います。ご参考ください。

※引用 日本経済新聞 定額減税額、6月から給与明細に明記 企業に義務

※引用 日本経済新聞 定額減税額、6月から給与明細に明記 企業に義務

定額減税の対象者

定額減税の対象者は納税者本人とその扶養家族です。(年収2,000万円超は対象外)

また、定額減税に関しては住民税・所得税を納めている課税世帯のみ対象となるため、非課税世帯は対象となりません。

1人4万円の減税が扶養家族分もあるため、扶養家族がいる世帯では、4万円以上の減税が可能となります。

定額減税は住宅ローン控除やふるさと納税には影響しない仕組みになっています。

そして定額減税の対象者ではない非課税世帯にも減税ではなく給付という形での支援も決定しています。

今回の改正によって経済の回復が見込めたらいいですね🌸

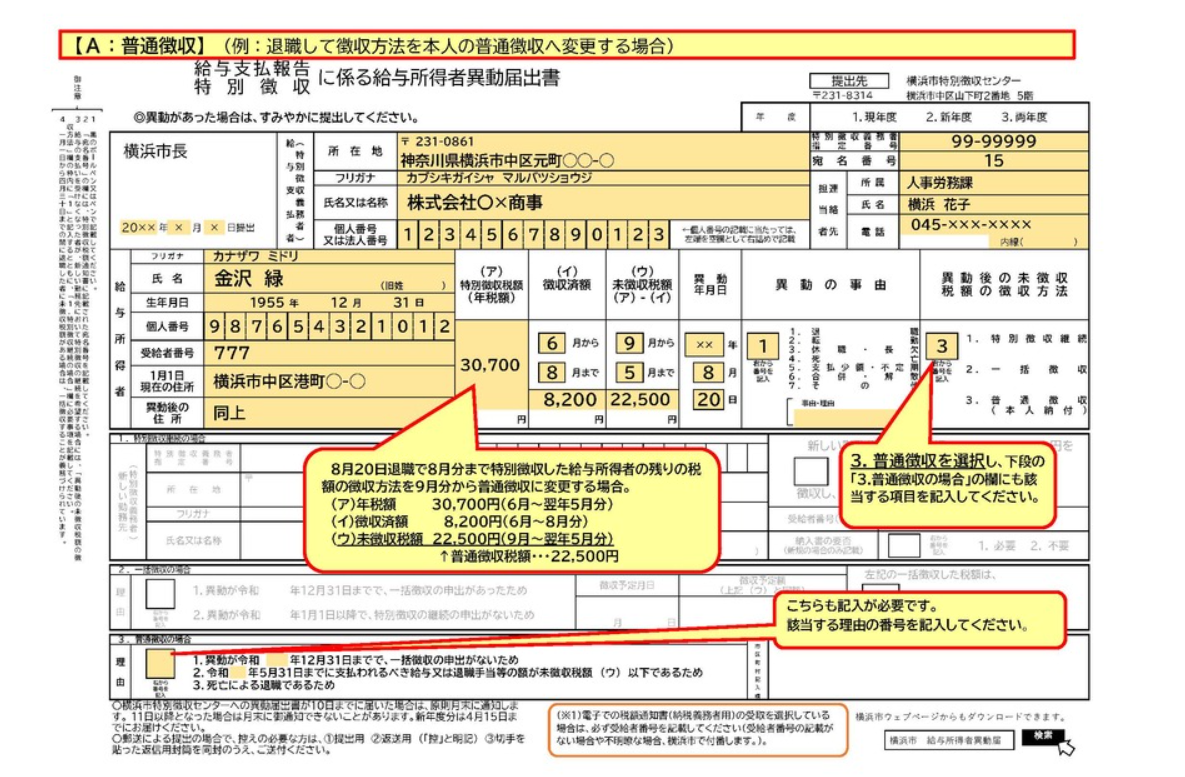

退職者分の住民税は普通徴収への切り替えが必要です!

住民税は毎年年末調整後、給与支払報告書を市区町村に提出することで、前年の収入に応じて住民税額が決定します。

住民税は毎年年末調整後、給与支払報告書を市区町村に提出することで、前年の収入に応じて住民税額が決定します。

年末調整時に在籍していた従業員が、その後退職することがあるかと思います。

そのような場合には、退職時に住民税を普通徴収に切り替えする必要があります。

令和6年度の住民税額は、6月までに順次住民税決定通知書が届きますが、4月1日時点で退職した従業員分は4月15日までに市区町村に『給与所得者異動届出書』を提出することで、普通徴収への切り替えができます。

退職者がいたら必ず届出をするようにしましょう。

異動届提出方法

※横浜市ホームページより抜粋

※横浜市ホームページより抜粋

記入例は、退職後普通徴収への切り替えをする場合です。

退職者本人が住民税納付方法について特に希望がない場合の通常の方法です。

記入後、退職者住所地の市区町村住民税担当窓口へ届出書を郵送することで切替手続きが完了します。

その他、退職者が住民税一括徴収を希望する場合や、再就職先で継続して特別徴収する方法もありますので、詳しくは住民税納付先の市区町村ホームページをご確認ください。

年1回の健康診断受診は法律で義務付けられています!

事業主の皆様、従業員に健康診断を受診させていますか?

健康診断受診は、労働安全衛生法第66条によって義務付けられています。

この義務に違反をすると、50万円以下の罰金が科せられる場合もあります。

協会けんぽに加入されている会社は、毎年4月頃に健康診断のお知らせが入った緑の封筒が届きます。

健康診断受診可能な病院が記載された一覧も同封されていますので、こちらもご活用いただきながら、必ず実施するようにしましょう。

健康診断受診義務対象者

★正社員

(常時雇用される者)

★アルバイト・パート・契約社員

(1年以上継続して雇用される予定で、1週間の所定労働時間が常時雇用される労働者の4分の3以上)

従業員への対応

健康診断を受診することは、従業員にとっても義務となり、従業員が拒否している場合や予定通りに受けてくれなかったとしても、事業所に労働基準監督署の調査が入ります。

従業員が拒否したからといって放置せず、必ず受診させなければなりません。

健康診断受診が法律上義務であること、受診していなければ会社が違反となってしまうことを従業員に周知して理解してもらうことが重要です。

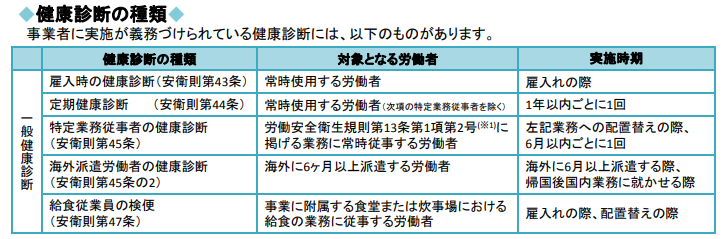

健康診断の種類と実施時期

※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~

※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~

定期健康診断は、1年ごとに1回受診する必要があります。

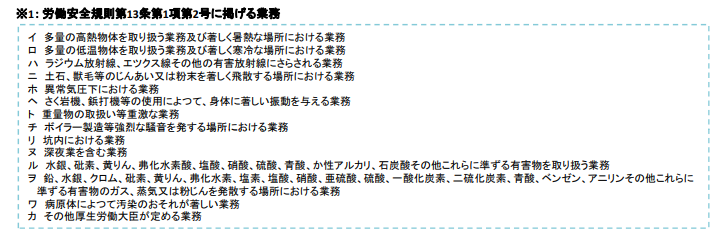

また、特殊業務従事者や深夜業を含む業務をされている方は、年2回(6か月ごとに1回)の健康診断受診が義務です。

以下特殊業務一覧です。対象者を把握しておきましょう。

※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~

※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~

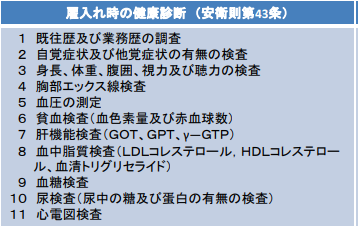

健康診断必要項目について

※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~

※(参照)厚生労働省 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~

※定期健診の受診項目も同様です。

定期健康診断では、それぞれの基準に基づき医師が必要でないと認めるときは項目を省略することも可能です。

その他詳細につきましては、以下厚生労働省の案内をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

お客様の声

セミナー・研修情報

社会保険労務士法人レアホアでは、パワハラやセクハラといったハラスメント対策、治療と職業生活の両立支援、起業、働くママのための働き方改革等の分野で、研修・セミナー・講演・マスコミ出演をお引き受けさせていただけます。

こちらのコーナーでは、その時折にあった研修・セミナーの情報をご案内させて頂きます。

- 少しの意識で変わる!心健やかに働ける職場関係の構築法セミナー 開催のご案内

- 「全国労働衛生週間川崎南地区推進大会」にて講演を行いました

- パワハラ防止措置・治療と仕事の両立のための就業規則セミナー 開催のご案内

- 【オンライン】ハラスメント防止研修のご案内